■トピックス・過去ログ

|

|

|

『岩内1号(有間皇子)墳遺物が県有形文化財指定決定!』

≫ 日高新報webサイト

≪文化財指定決定の日に古墳現地で講話≫

奈良飛鳥以外で終末期唯一の皇室後継者古墳が和歌山に存在。千三百余年を経て眠り続けた古墳の埋葬遺物も文化財決定に至った。声を揚げなければ展示もされずの現状に着眼喚起をと動いて

一昨年常設展示が叶い、昨年には古代開眼講演の実現へ紡がれ、指定文化財決定に至った。その同日に、御坊現地で私の講話の機会を予定。昨年来、文化財審議の発表がいつになるか予測

つかなかったなか、講話当日の公示発表!奇遇以上の符合を感じ、至福極まりなく、一層使命を感じる次第。いわく、無念の刑死を中大兄皇子の謀略で成された有間皇子が、悠久の年を経て、

問いかけてくれているように感じる。

私が先祖来所有していた地に古墳が在ったという使命から再着眼をと思ったのは、一昨年の平城京遷都千三百年に奈良が沸いていた時。時は同じ七世紀頃に没した有間皇子について、古墳があ

る和歌山・御坊市は?とみると、何一つ動きなく、更には埋葬遺物は展示もされず、資料館の奥の引出しにしまったままだった。

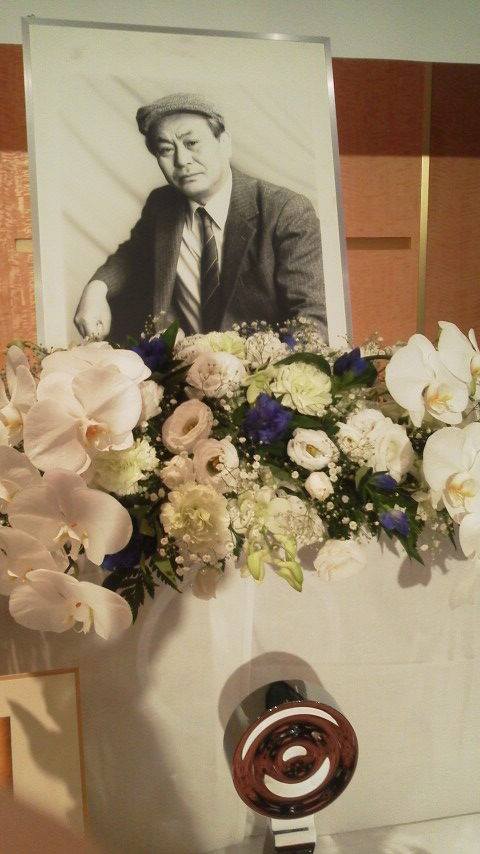

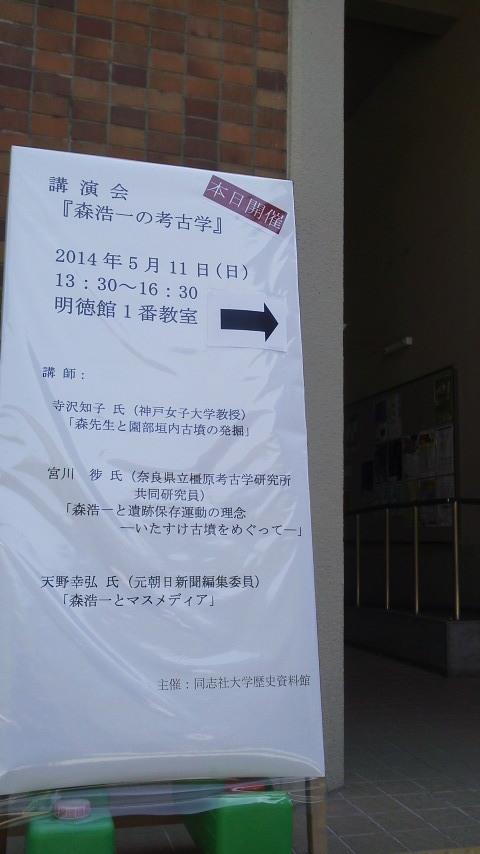

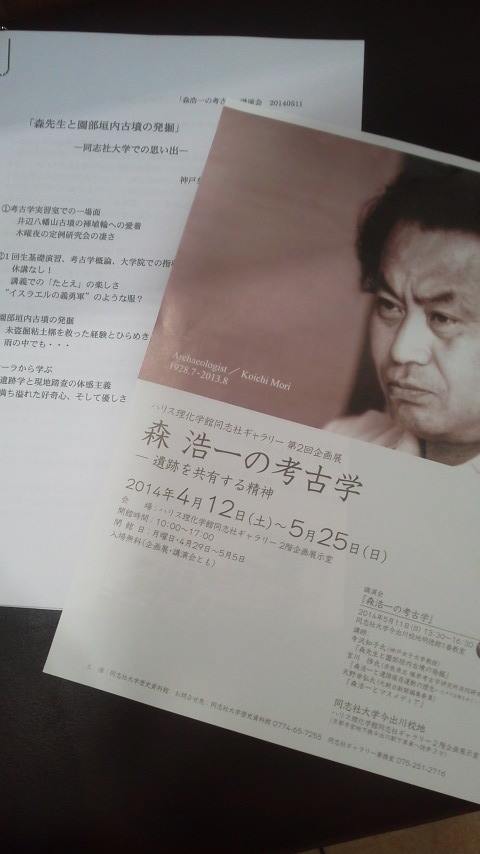

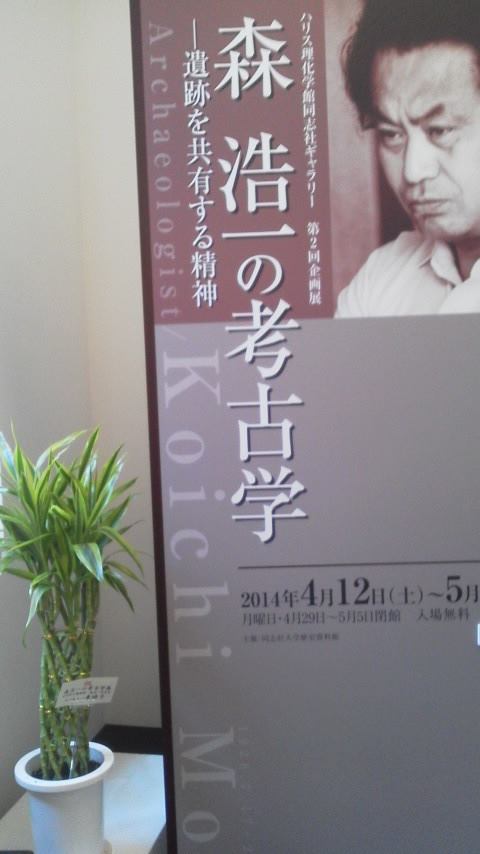

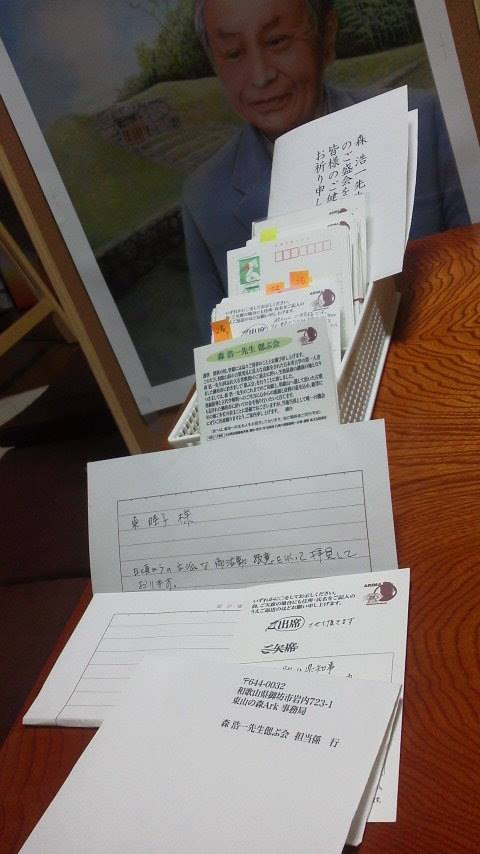

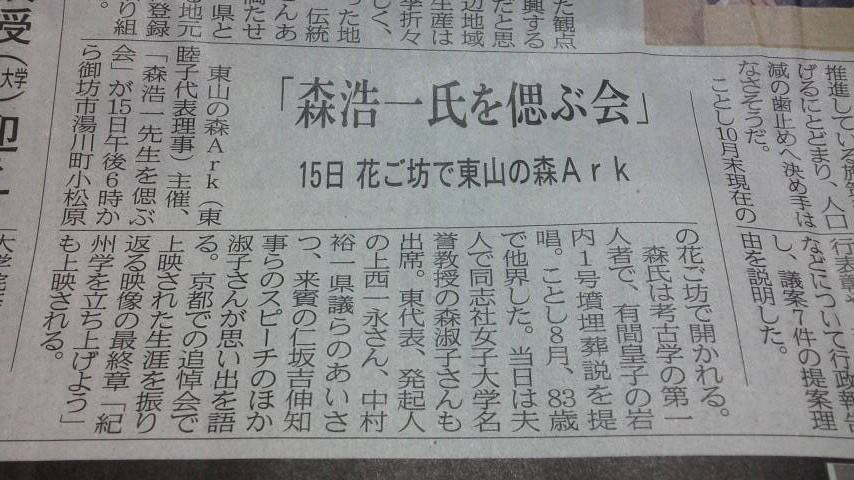

「着眼の意識が無ければ、此処にある遺跡は消滅していく」と憂えた返事を下さったのは、有間皇子墳着眼の森浩一同志社大名誉教授だった。私は四半世紀以上を経て、森先生の門戸を叩き、

今一度古墳着眼喚起への取組みに、ご発声頂きたいと打診。そこから先生との書簡やりとりが始まり、地元教育委へも問いかけ、遺物展示と、森先生の御坊現地講演の実現に至った。

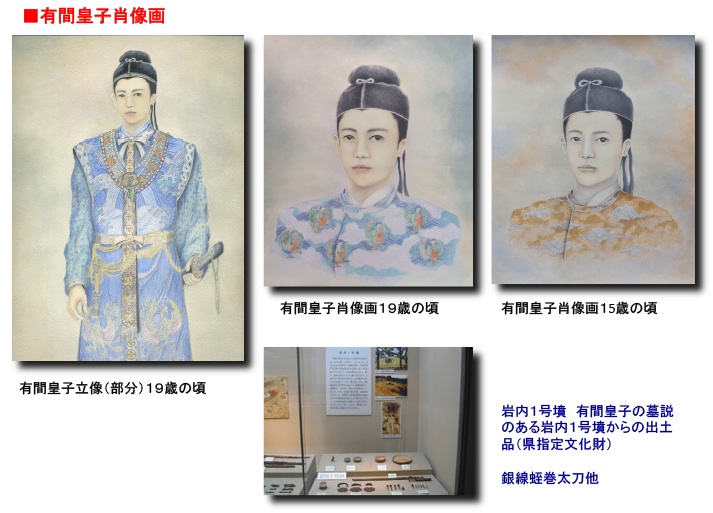

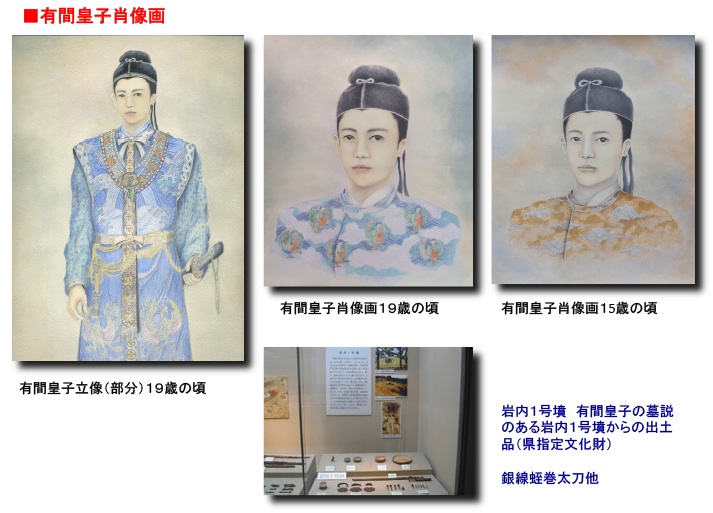

光が当たったのは一昨年来から再着眼を呼びかけ、昨春に奈良文化財研究所創立60周年記念の飛鳥資料館展示に至ったこと。それは岩内1号墳・有間皇子を被葬者と裏付ける論拠となった重責

な遺物(銀線蛭巻大刀)。メインの展示となったこと。ところが、それすら地元では報じられず周知されずだった。有間は大刀の形で、没して千三百余年を経て、奈良の地に戻れたのだ。この

感激を地元が知り得もしないということが残念。そこから私は地元媒体への情宣、顔を出しての取材も受けて、少しでも地域周知喚起へと動いた。

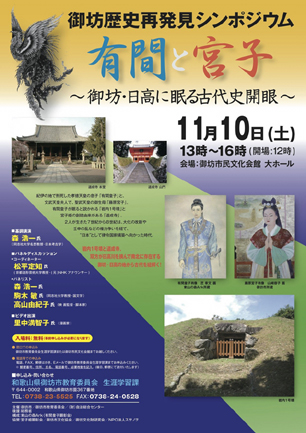

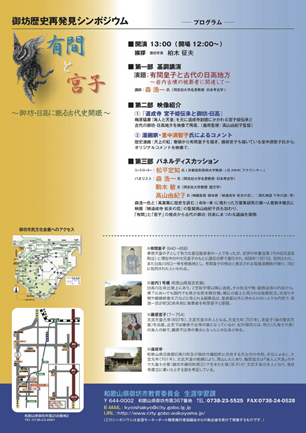

そして実現したのが昨年末、現地の和歌山御坊市で古墳発見着眼者の森浩一同志社大名誉教授の講演と、元NHK松平アナ司会によるシンポジウムの開催だった。この機に動かねば、又有間皇

子の魂は千年の眠りにつく、そんな思いから動き始めた孤軍奮闘は、着眼への一歩となり、まさに「その時、歴史は動く」瞬間に至り感無量。御坊現地で、私の講話予定当日に指定文化財の公

表に至ったのは、有間皇子からのご褒美かな?と思いたくなるほど。きっと、今後へ、次世代へと紡いでほしいエールと受けとめ、できる限りの周知へと発信のバトンを亙したい

(5月31日各紙発表) 講話:御坊商工会館(御坊RC)に於いて

|

|

|

|

|

|

|

5月31日付け各紙発表 |

|

|

|

≪古墳発見来の再喚起発声/文化財指定と掲載へ≫

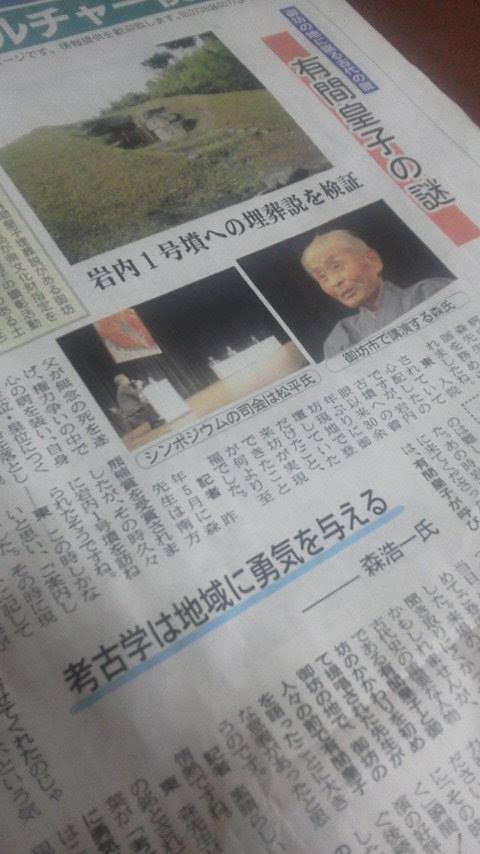

岩内(有間皇子)墳の発見文化財指定から30余年、ようやく遺物文化財指定決

定を受けて、同日御坊で講話。御坊RCの機会を得て、ようやく顔出し、発声

の喚起へ!これは使命感を持っての動き。千三百余年を眠り続けた岩内墳丘。

最後に古墳地を所有してきた先代から使命を授かったように、今が発信の時と

再着眼喚起!古墳を有間皇子と着眼頂いた森浩一同志社大名誉教授の現地御坊

講演が叶ったのが昨年11月(有間皇子命日月)。地域が目覚めなければ、又永劫

の眠りにつく、講演が終着点ではない、ここをきっかけに周知喚起へ。

私の粉骨砕身はまだ続く、顔出しは本意ではないが、呼びかけを地元からコ

ツコツと、ここから先のエネルギーは一層の持久戦をもって、この地域が日

本全国に誇れる史跡が実在する地と関心喚起へ。終末古墳時代、薄葬令が敷

かれた時代に、奈良飛鳥以外で唯一の天皇後継相当方墳の造営。それがなぜ

紀伊国のこの地に。その太古最大の謎は、この地が有する意味合いを大きく

暗示している。

先ずは地域の気付きへ。森先生いわく『考古学は地域に勇気を与える』その

行脚に身を呈して発信の次第。

協力ご理解の地域各位に深謝を重ねつつ、このあと和歌山市での講話など、

他地域への行脚は続く。

(古墳地元喚起≪東山の森Ark≫主催)

★地元紙で講話掲載と、文化財指定公示掲載

(いずれも同日であった奇遇嬉しく)

|

|

|

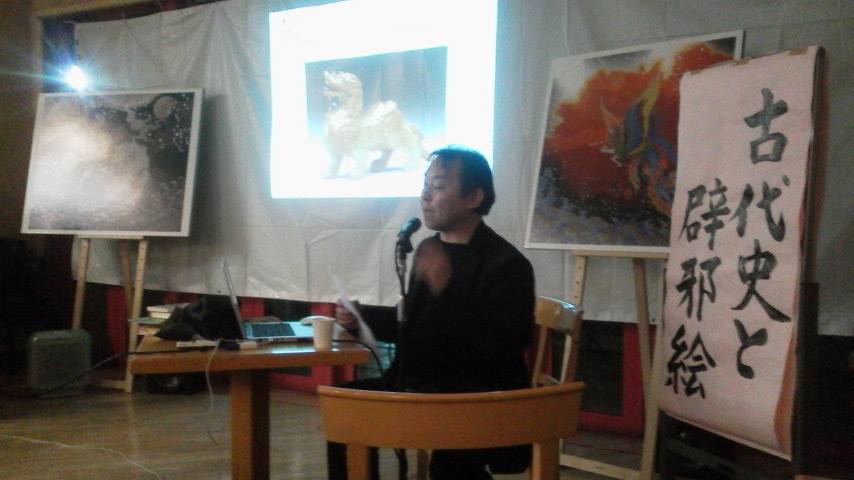

講話:御坊商工会館(御坊RC)

|

|

|

|

|

『有間皇子墳地元の御坊市で代表の講話≫ 【御坊ロータリークラブ (5月31日/金)】

■岩内1号(有間皇子)墳を巡る御坊・日高に纏わる古代からの継承 東 睦子様

【岩内1号墳】

有間皇子埋葬とされる由縁からの検証と顕彰

★御坊・日高に秘められた深く大きな意義

『考古学は地域に勇気を与える』(森浩一同志社大名誉教授)

1 岩内1号墳とは。

昭和の時代の発掘と受けとめ方

2 再度着眼喚起へ。

3 周知への取組み:公演と後続展と、今後へ。

【有間皇子・岩内1号墳の取組みについて】

■《「眞実の日本史」に繋がる》森浩一氏。

1 なぜ古墳か?

なぜ御坊・岩内に古代史かなめの要人(有間皇子)が眠るのか?

2 秘められた謎解き。

地域に求められる使命から自負へ。

3 考古学は今と未来を知る原資。

地に根付く『考古学は地域に勇気を与える』の意義。

4 地域発信へ。

【東山の森Ark】開設 http://www.arima-higashiyama.com 事務局:御坊市岩内東山池の下(東方)

|

|

|

|

|

|

|

|

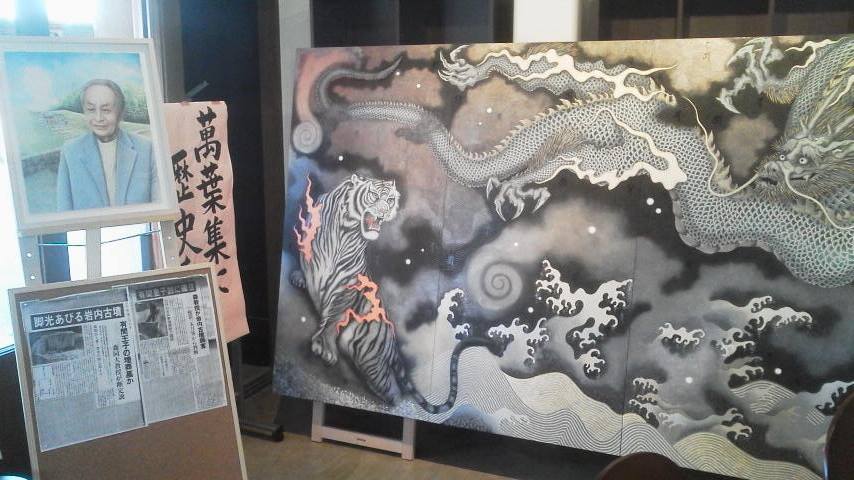

◎難波の宮にて、父・孝徳天皇らと平穏な日々を送っていた

であろう有間皇子の14〜5歳頃の肖像。

|

|

|

| ※【絵画・イラスト・写真の取扱い及び検証内容は当会に帰属し、許諾を要します】 |

|

|

|

|

講話:和歌山市

(和歌山南RC)

|

|

|

≪遺物文化財指定後、御坊から和歌山市で初発声の機会≫

有間皇子墳遺物文化財指定の決定を受けて、御坊市講話に続き7日に和歌山市で初の発声の機会!昨年末の古代史開眼講演の息吹を伝えるべく、映像で資料や画像を交えての講話。各講演用資

料もオリジナルで作成しの行脚。それほどの重責と感じての発信。/古墳着眼の森浩一同志社大名誉教授いわく「これは真実の日本史に関わる」と発見着眼頂いた森浩一先生の重き一言を伝心

すべく、広域に伝えたくの活動の一助。和歌山全土で受けとめて頂きたいという一念、ようやくの派生の機運嬉しく、これからも粉骨最新の次第。紀伊国に唯一眠る終末期方墳(皇室後継・有

間皇子墳)についての取組み:再着眼を取り組んでから、民俗資料館での遺物常設展示が叶い、昨年の有間に纏わる古代史開眼講演と紡ぎ、今春の審議により埋蔵遺物の文化財指定の決定!その決定公表の月に、古墳現地の御坊と、7日には和歌山市での説明(卓話)の機会が実現。歴史学の机上論ではなく、実在する考古学は悠久の力をもってメ今モに着眼をと威光を唱えている。

いよいよこれからが本髄、孤軍奮闘から周知多くの方の支えがなければ次代へ紡ぐことはできない。ぜひ一人でも多くの方の関心と協力をと祈念。

≪東山の森Ark≫

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2013.6.1掲載 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|