共同幻想に呪縛されることなく、史実根幹へ様々に探究。

有間皇子事件に纏わる様々な事象を包括的に洞察。

いよいよ第一弾、『有間皇子事件』始動!

額田第二弾、『続・有間皇子事件』UP!

『有間皇子の悲劇についてはあまりにも有名で書き尽くされている感じもある。

しかし見失われているデータも多々あると思われるので入れてみました。』【記:額田 - M】

|

額田(ヌカタ) - Mの部屋 ≫マイスターの部屋 | |||||

| 【額田(ヌカタ)- M紹介】 共同幻想に呪縛されることなく、史実根幹へ様々に探究。 有間皇子事件に纏わる様々な事象を包括的に洞察。 いよいよ第一弾、『有間皇子事件』始動! |

||||||

| ≫ HOME | ||||||

| ***** 有間皇子事件 ***** 『有間皇子の悲劇についてはあまりにも有名で書き尽くされている感じもある。 しかし見失われているデータも多々あると思われるので入れてみました。』【記:額田 - M】 |

||||||

| 有間皇子事件 |

|||

|

<岩内1号墳について> 有間皇子の古墳といわれる岩内1号墳は日高川左岸(御坊市)にある。 実際に行ってみると大変に大事に祀られた、造られたという印象を受ける。 前面に東山池があり木々に囲まれひっそりと眠っている。 また、道成寺(701年創建)の真南に位置し、高台にある道成寺の本堂の仏像が真っ直ぐに見下ろしている。 |

|||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||

| 岩内1号墳 | ||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

| <有間皇子について> 生没年:(舒明12年)640−(斉明4年)658 19歳で殺された。 存命ならば、(仮に70歳まで生きたなら)平城遷都(710)の頃までとなる。 |

||||||||||||||||||

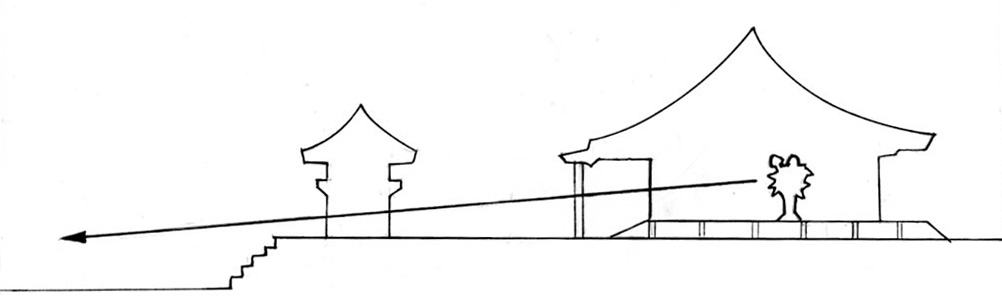

| 道成寺仁王門より真南・岩内1号墳方面を見下ろす | ||||||||||||||||||

| 平城宮跡 | ||||||||||||||||||

|

<父・孝徳天皇について> ・乙巳の変(蘇我本宗家滅亡)の後即位(大化元年645年)した。 ・左大臣を阿倍倉梯麻呂・右大臣を蘇我石川麻呂とし、中臣鎌子連を内臣とした。 ・同年、都を難波長柄[ナガラ]豊碕[トヨサキ]宮に移した。 (近年の発掘により、予想に反し壮麗な宮殿であったことがわかったという) *現在の大坂・法円坂一帯。再現宮殿などの詳細は大阪公園博物館でわかる。(注:火曜日休館) ・中大兄皇子の妹・間人[ハシヒト]皇女を皇后として即位。(二人の間には子は無かったよう) ・妃:阿倍小足[オタラシ]媛(子・有間皇子) ・妃:(蘇我石川麻呂の女)乳娘[チノイラツメ](子の記載なし) ※他の古代天皇と比べて妃の数も子の数も少ないことが目立つ。 |

|

||||||||||||||||

| 道成寺仁王門 | ||||||||||||||||||

| 難波長柄豊碕宮のジオラマ | ||||||||||||||||||

| <有間皇子系図> | ||||||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

<有間皇子(640−658)の孤独> | |||||

| ■父である孝徳天皇は654年に病死。 その4年後、皇子自身は658年に謀反の疑いで殺される。 父・孝徳天皇が亡くなってからの4年間皇子は一体どのように「生き延びて」いたのだろうか?むしろ生かされたことが不思議のような……誰が 或いは何が守っていたのだろうか?ということが一応気になる。 ■母である阿倍小足媛[オタラシヒメ]の(孝徳天皇即位以前の鎌足に対する接待?らしき記述以後の)動静は日本書紀からは覗えない。 |

||||||

| 安倍文殊院(奈良県桜井市) | ||||||

| <有間皇子と持統天皇の関係系図> | ||||||

| 欽明天皇?−? | 敏達天皇?−?―――――推古天皇(554−628 在位592−628) | 押坂彦人大兄皇子?−? | 茅渟王〔チヌオウ〕(?ー?)------------(兄弟)----------舒明天皇(?−641 在位629−641) | | ?−654孝徳天皇 皇極天皇(斉明天皇)(594−661):舒明皇后 | | 有間皇子 天智天皇(626−671) (640ー658) | 持統天皇(ウノサララ皇女) (645−702) (歴代天皇年号事典より) |

||||||

| *上記系図の「?」は生没年が不明だということを意味します。 生没年がわかれば、もっと色々なことがわかるのに……と残念です。 |

||||||

| ※唐突ですが、 推古天皇(在位はなんと36年間に及ぶ)は女帝であるのに、『隋書』東夷伝の倭国の条に当時(600年)の倭王が「タリシヒコ」という男性天皇 としか読めない記述がある(古代史ファン限定の有名な話)。 う〜む・・・ △番外ですが、 『旧唐書』倭国日本伝に「日本国は倭国の別種なり。……あるいはいう、日本は旧モト小国、倭国の地を併せたりと。 その人、入朝する者、多く自ら矜大、実を以って対えず。故に中国コレヲ疑う。……」 う〜む・・・ *上記記事を岩波文庫(原文も付いています)でちょこっと読んでいます。なかなか興味津々の内容です。 |

||||||

| <有間皇子を守るべき?重臣たち> |

|||||||||||||||||||||||

| 孝徳天皇の在位は645−654の9年間である。 最初の左大臣・阿倍倉梯麻呂(小足媛の父)は4年目の649年に病死した。 そして同年同月なんと右大臣・蘇我石川麻呂は謀反の疑いをかけられ自殺してしまう。 即位4年目にして左大臣・右大臣は居なくなってしまう。 そして翌月には新たに左大臣に巨勢徳陀古臣、右大臣に大伴長徳連を任命した。 ところが右大臣・大伴長徳連は2年あまりで亡くなってしまう(日本書紀には記載なし)。 つまり孝徳天皇在位中というか存命中に4人のうち3人の左右大臣が亡くなったことになる。 残ったのは左大臣・巨勢徳陀古臣だけとなる。巨勢徳陀古臣は孝徳天皇薨去4年後の658年1月に亡くなる。 (斉明重祚後も左大臣だった。右大臣は空席のまま) 有間皇子が亡くなったのは658年11月であるから最後まで皇子を守ったのは巨勢徳陀古臣かも知れないと梅原猛先生は推理しておられたと思います。 |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

| (日本書紀より) | |||||||||||||||||||||||

|

<有間皇子再び> | ||||||

| 有間皇子は6歳の時、父が即位し、難波長柄豊碕宮に移った。 おそらく皇子もこの壮麗な宮殿で育ったのだろう。 そして15歳の時、父は病死というか憤死される。 有間皇子が殺された658年は唐(高宗)・百済(義慈王)・新羅(武烈王〈金春秋〉)・高句麗(宝蔵王)の時代であった。 |

|||||||

| 難波長柄豊碕宮内再現 | <有間皇子の悲劇性> | ||||||

| 日本書紀を読む限り、皇子自身も孝徳天皇も最期が悲劇的なのである。 孝徳天皇は改革に邁進した様子が長々と詳しく記される一方、死の前年には「中大兄皇子は皇極上皇・間人皇后・大海人皇子らを率いて 倭の飛鳥河辺行宮にお入りになった。公卿大夫・百官の人々など、みなつき従って遷った。」などと屈辱的な書かれようだ。 この事件から薨去されるまでの間、皇子とどういう話をされたのであろうか?などと思う。 生き延びる術について等。或いは天皇は暗殺されたのか? 天皇の一人息子の皇子でありながら、10代で孤立させられ、さらし者のように連行され(或いは「荷物のように早馬に括られて運ばれ」)殺された。 何か、母の小足媛を含めて孝徳天皇・有間皇子自身もかなり貶められて書かれているような気がする。 ……御存じのように、天武天皇の生年(?ー686・在位673ー686)がどこにも書かれていないことや、皇極天皇が舒明天皇の皇后になる前に 「高向王(不明)」と結婚し「漢皇子[アヤノミコ](不明)」を生まれた……と書かれていることや、 中大兄皇子が27年位も年齢的には即位できるはずなのにしなかった(即位は668年・在位668ー671)ことから、皇位の正当性をめぐって諸説 出ている。 古代史の謎の一番深いところに有間皇子もいるのかもしれない。 有間皇子が罠にはめられ連行され殺される。その一部始終は比較的詳しく日本書紀に書かれていると思う。 有間皇子の歌が2首、万葉集にある。 また万葉集「最難訓歌」とされる額田王の歌がこの時のものである。 |

|||

| 続・有間皇子事件 |

|||

| <事件の概要> |

|||||||

| 有間皇子処刑事件というのは端的にいえば、現天皇(斉明天皇・女帝)の皇子(中大兄皇子)が邪魔な、前天皇(孝徳天皇)の皇子(有間皇子)を謀反の罪をきせて葬り去った事件だということがいえる。 有間皇子が処刑されたのは658年、当時有間皇子は弱冠19歳であり、一方中大兄皇子は33歳であった。 ※年齢は有間皇子の場合は斉明4年(658)11月の記事に『ある本曰く』として ある人が諌めて「・・皇子は今19歳です・・(謀反は早すぎるという文意)」という箇所に出てくる。 また、中大兄皇子の年齢は641年10月舒明天皇薨去後の殯(モガリ)で「この時、東宮の開別皇子は16歳で誄(シノビゴト)をよまれた」とあるので逆算して生年626を割り出した結果による。 日本書紀では両皇子の生年は以上の箇所でしか求められない。※天命開別天皇(アメミコトヒラカスワケノ-スメラミコト)は天智天皇である。 有間皇子刑死の4年前654年10月10日に有間皇子の父である孝徳天皇は病死している。亡くなる前年(「この年」)には孝徳天皇の『皇太子』であった中大兄皇子が『母』(皇祖母尊=皇極前天皇)・孝徳天皇の皇后で『妹』の間人皇女・皇『弟』等と公卿大夫・百官を引き連れて難波の宮殿を出て、飛鳥の宮殿(飛鳥河辺行宮(アスカノカワラノカリミヤ)に戻ってしまった。 つまり孝徳天皇は宮殿にひとり置き去りにされてしまったのである。こんな仕打ちの末の無念の死であったに違いない。こんな屈辱的なことを書かれた*天皇 はあまり見当たらないのではないか。この時遺された有間皇子は15歳であり一人っ子であった。 ※*「天皇」という用語は実際には天武天皇から用いられたらしい・・ |

|||||||

|

|||||||

| 前期難波宮模型(大阪歴史博物館) | |||||||

| <近隣諸国の動向> | |||||||

| 孝徳天皇が無念の死を遂げた654年の6年後の660年には(=有間皇子処刑の2年後には)高句麗・百済・新羅の三国の一角である百済がもろくも滅亡する。更に続いて隋・唐の南下をよく防いでいた高句麗も668年に後継争いが主な原因で滅亡する。結局、唐と結んだ新羅が三国を統一する。※百済滅亡後の663年には百済復興支援で倭国参戦(白村江の戦い)。 こういう倭国と関係のあった近隣諸国の激しい動向が倭国の政策に影響がないはずは無いだろう。孝徳天皇の死も関係があるのだろうか。 <有間皇子処刑の舞台> 悲劇の皇子といわれる有間皇子は江戸時代末までは義経と並ぶ悲劇の主人公とされた。 |

|||||||

| <少々の疑問> | |||||||

| (1)ひとつは斉明天皇の長すぎる?「紀の湯」行幸である。 658年10月15日〜翌年1月3日 2か月半に及ぶ。 前にも書いたが近隣諸国の緊迫を考えれば、いくら「皇孫・建皇子の死の悲しみを癒すため」といっても都を空けての滞在があまりに長期にすぎないだろうか?もっともこの間、中大兄皇子らもずっと滞在していたのかは書かれていないのだが。 また、斉明4年紀は皇孫・建皇子を失った悲痛な悲しみと、甥である有間皇子の処刑とが同時進行しており、あまりにもバランスを欠いた印象があり胸が痛い。或いは関係があるのか? (2)なぜこんなに詳しいのか? 有間皇子の処刑にいたる経緯が発言や年月日も記されて内容的に意外に詳しい。 少なくとも他のケースに比べて詳しいと思う。こんなに詳しくああ言ったこう言ったまでを書かなければその死を納得させられないほど、有間皇子の存在は大きかったのか?などと深読みしてしまうのである。 また謀反、謀反といわれるが653年に孝徳天皇を置き去りにしたことは謀反ではないのか?などと思う。 この事件の端々に中大兄皇子の圧倒的な影響力が強調されて記されているようである。 ※日本書紀撰上は720年藤原不比等が亡くなった年であり、元正女帝の時代。 藤原不比等は藤原鎌足の二男とされ、日本書紀編纂にも大きな影響があったと云われる。 元正天皇は父方で天武天皇の孫であり、母方で天智天皇の孫である。 ご参考:天智天皇―天武天皇―*持統天皇―文武天皇―*元明天皇―*元正天皇―聖武天皇・・・・ (*印は女帝) 2012・11・3 額田 - M |

|||||||

| 白浜温泉崎の湯(牟婁温湯) | |||||||

| 白浜温泉崎の湯より磐白を臨む | |||||||